首座头条

川剧——墙外的奇香(4P)

文:Kurt 图:黄一洲 受访者

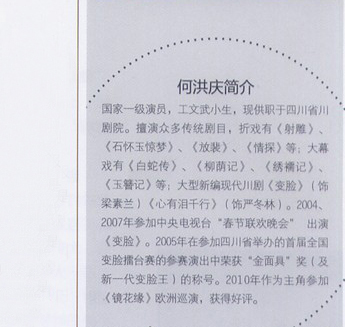

简介:何洪庆,国家一级演员,工文武小生,现供职于四川省川剧院。擅演众多传统剧目,折戏有《逼侄赴科》、《射雕》、《石怀玉惊梦》、《放裴》、《情探》等;大幕戏有《白蛇传》、《柳荫记》、《绣襦记》、《玉簪记》等;大型新编现代川剧《变脸》(饰梁素兰)《心有泪千行》(饰严冬林)。2004、2007年参加中央电视台“春节联欢晚会” 出演《变脸》。2005年在参加四川省举办的首届全国变脸擂台赛的参赛演出中

荣获“金面具”奖(及新一代变脸王)的称号。2010年作为主角参加《镜花缘》欧洲巡演,获得好评。

2010年的春天,法国国家歌剧院的广场上人们彬彬有礼地排起了长龙。特别的是,这次人们期待的不是哪一位歌剧大师的演出,也不是一次难遇的经典舞台剧,他们等候的是中国传统舞台艺术——中国四大剧中之一的川剧。

2006年,身处法国的中国女孩李彦华与著名川剧表演艺术家何洪庆结缘,促成了本次历时109天,共70多场次的川剧欧洲巡演。李彦华是法国艺术家庭中的一员,丈夫的父亲是一位资深的歌剧导演——查尔斯,介于整个家庭对中国传统艺术的敬仰和热爱,特别是对四川地方艺术的尊敬,从而联系上了执著于川剧艺术表演与宣传,并在国内国际具有一定影响的何洪庆。

1993年,何洪庆进入了四川省川剧院,因其扮相俊美,嗓音高亢,身段潇洒,仅几年时间就成了川剧界著名小生演员。后来他不断在角色类型方面突破,跨越了行当转变的鸿沟,又以精湛的“变脸”艺术征服了无数观众,并在2004年与2007年的春节联欢晚会上给大众留下了深刻的印象。

最初,欧洲巡演的演出计划仅邀请何洪庆一人,李彦华专程到成都与何洪庆商议。后来双方都感觉到,要完全表现川剧的精髓与魅力,单单一两人的力量是不够的,单单一两场的演出也不能称之为一次完整的交流。何洪庆建议以完整的剧目将川剧真正带到欧洲,无论从文化交流还是从商演的性质出发,都能起到更佳的效果。双方一拍即合,并以《火焰山》这一剧目参加卢森堡国际艺术节作为巡演桥梁。

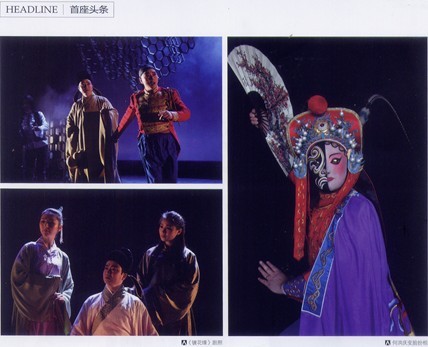

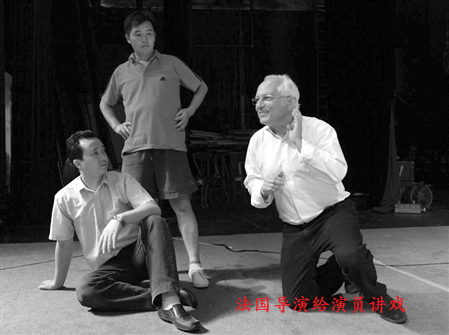

欧版川剧《镜花缘》剧照 查尔斯导演排练《镜花缘》

《火焰山》架起巡演桥梁

“我当时仅仅是凭借个人在艺术方面的展现,让别人对川剧产生了好感与尊敬,从这个方面来讲,肯定没有办法做成更大的事,”当时何洪庆向自己所在的单位——四川省川剧院报告了此事。川剧这样大规模地在国外演出是一件好事,但操作起来却很困难,何况还无法估计这件事的可信度。当时何洪庆做了万全的打算,如果单位因为实际困难无法投资,他想办法集结力量说动了院领导,终于“麻起胆子”排出了《火焰山》并达到了一定的效果。

“《火焰山》剧本的初稿是我创作的,初稿出来后再由法方修改。我毕竟是演员出身,中间很多细节还是需要专业人士的修订,当时的费用投资主要是法方,我们主要是人力投资。最终在2007年5月,我们全体演出人员出发到法国参加卢森堡国际艺术节,随后,又到了瑞士几个城市与巴黎等地做了将近20场的巡回演出。主办方要求我在谢幕时单独做一场变脸的表演,当时观众的情绪非常高,他们对中国传统文化的热情给我们留下深刻的印象。”提及《火焰山》从筹备到引起国外观众的强烈反响时,可以感受到何洪庆作为一名川剧演员,将自己国家的瑰宝展现于世界时的那种骄傲与自豪。

这次演出,四川省川剧院得到了高度赞誉与超出预计的效果。2008年,在《火焰山》之后,法国方面又发出了合作的邀请,并主动提出排演《镜花缘》这一剧目,又一次共同打造中西方文化结合的川剧。这次与上次不同,法方提出了更多的要求,在尊重川剧传统的基础上希望演员们适应西方剧本的构架、布景、舞美等。先由川剧院排练初稿,最终由法方导演进行修改。从2008年演员们就开始了排练工作,法方导演也亲自来了成都两三次。

中国版《镜花缘》排练 中国版《镜花缘》剧照

巡演征程中雕琢《镜花缘》

本次合作的题材主要由《镜花缘》的女儿国、君子国、双面国三个基本片段组成,双面国正好结合变脸。包括《火焰山》最初也是以变脸为中心发散开来,但是过后还是存在一些问题。变脸这门技艺只能在整个剧目中展现一次两次,中间环节还是需要内容去填充。当时演员们十分不适应西方戏剧的艺术表现手法,中国传统戏曲与欧洲导演的审美观与艺术水准不一样,更有人发出质疑:“这哪里像川剧?这还是艺术吗?”中途甚至出现排不下去的情况。

由于《镜花缘》这一剧目不曾在国内演出,所以也邀请了专业人士来为排演献计献策,但收到的反对意见比较多,都认为这样修改丢失了川剧的精髓。面临这样的情况,参与排演的艺术工作者们,信心受到很大的打击,都抱着会失败的心理。

想要将艺术生发开,就不能一意孤行,无论谁是买方市场,谁是卖方市场,初衷还是希望将川剧带入更宽广的视野。所以最终双方逐渐克服诸多的分歧,毕竟法国导演懂欧洲人,他明白欧洲人的品味。就在演出前,演员们还在卢森堡大剧院定下来排了20天,不停琢磨,不停修改,演员们强制性地适应这样的艺术表现形式。在保持川剧应有元素的基础之上,进行新的尝试与中西文化的撞击。就这样,经过反反复复地雕琢,四川省川剧院的艺术家们作为第一批登上法国国家大剧院的中国艺术团体,开始了具有历史意义的征程。

中西文化撞击下的焰火

“通过我个人的感受,这确确实实是中国传统文化的魅力,确实是让欧洲人服了。因为这种形式很少。以我们的传统作为基础,以西方的舞美、灯光、布景作为舞台效果,总体的思想架构又以法方导演为主。这样的机会十分难得,能够做出这样的成绩也非常不容易,所以大家把个人的情绪都放下,尽力配合本次演出,并收到了意想不到的成果。”何洪庆是这样回忆这次欧洲巡演的。

《镜花缘》每一场演出的谢幕都在30分钟左右,观众与演员依依惜别,掌声此起彼伏,谢幕会连续六七次。在最激烈的时候,观众光靠掌声已无法表现激动的心情,他们齐齐整整地站起来,跺着脚,用脚掌与楼板撞击声音和着掌声向远道而来的艺术家们致以最真诚的敬意。这是何洪庆与其他剧团成员在国内从来没有受到的礼遇。站在欧洲至高的艺术殿堂之上,他们感受到中国传统舞台艺术之于全世界的魅力,这不仅是对艺术家艺术功力的首肯,更是对川剧这门艺术的首肯。

记者:目前川剧的传承方面是怎样的一种状况?

何洪庆:四川是巴蜀之国,蕴含了丰富的艺术和传统文化,由于一些客观原因,造成了对传统艺术的遗忘到创作就会牵扯到投资,投资的多少也直接影响到作品的质量。四川省川剧院荣获了两次全国国家精品工程奖,在全国屈指可数。但是相对于这样的成绩,目前还是缺乏后继,而且力量分散在重庆和成都两地,要来继承川剧这样一门古老的传统文化,目前还不容乐观。问题虽然存在,但是总有解决的方法。

记者:您现在有关门弟子吗?

何洪庆:要说正式的徒弟还是有几个。不过来要求拜师的人到不少啊,但对于我来说,大张旗鼓地收学生办班,实际上影响并不好。如果真正对川剧有热情,有正确的思想来学这门技艺的话我肯定愿意教。因为很多人看重的是变脸带来的实际利益,他们没有参透这门技艺的内涵,反而贬低了其艺术价值,影响了这门技艺的传承。

记者:欧洲观众与国内观众在欣赏戏曲艺术时有什么区别?

何洪庆:欧洲观众对艺术非常敏感,越是抽象越是吸引他们。拿《火焰山》和《镜花缘》来说,《火焰山》主要是动作戏,以打斗出彩,而《镜花缘》以情节和人物为重,要让对故事背景与历史背景不太了解的欧洲人融入整个情节,也是十分困难。但是我们这次打破了欧洲观众“看热闹”的心理,让他们融入其中,感受整个情节与人物的思想内涵。

记者:目前川剧的票友主要有哪些人群?

何洪庆:如果有很好的作品,爱看川剧的人还是很多,但是好的作品并不是层出不穷的。四川省川剧院的精品工程奖获得剧目:《变脸》、《易胆大》,还有正在申报的《巴山秀才》,这些戏对于我来说都是百看不厌,特别是《巴山秀才》。这部戏的内涵很深,特别吸引高校学生。当然,现在的观众群,还是以中老年居多。还是需要好剧本好作品,才能吸引观众。其实年轻人对传统艺术的感知能力还是很强的,对他们来说还是很有帮助。

记者:川剧吸引人的点在哪里?

何洪庆:四川的文化底蕴非常深厚,川剧本身就蕴含了非常多的文化精髓,包罗万象。如果静下心来真正走进剧场,肯定能够看懂川剧、理解川剧,只是很多人没有心思走进剧场,也没有静下心去了解这门艺术。现在的学生对川剧比较支持是因为对他们的帮助很大。虽然只是一出戏,一个简单的情节,但是通过对人物、情节的解读,能够使他们对历史有更深刻的了解。

记者:目前川剧是否在用创新的方式来迎合现代人的口味?

何洪庆:这是一定的,如果还是坚持以前一桌二椅的舞台形式肯定是不行的。毕竟还是要改,但是不能脱离传统的主题,像《巴山秀才》就是改得比较成功的一部戏。